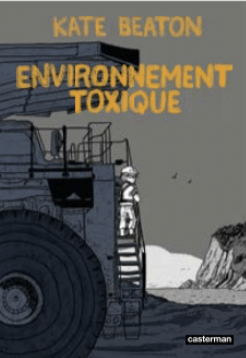

À 21 ans, la Canadienne Kate Beaton quitte l’école, direction les sables bitumineux, d’où l’on extrait du pétrole. Là-bas, elle vit la double peine- celle du capitalisme, qui aliène, celle du patriarcat, qui soumet- et constate les dommages infligés à la nature. Vingt ans plus tard, après avoir collaboré au New Yorker, elle revient sur ces années dans Environnement toxique, un roman graphique qui vaut assurément le détour.

Cette histoire d’une jeune fille partie travailler dans les sables bitumineux pour rembourser sa dette étudiante, c’est la vôtre?

Oui, toute l’histoire est entièrement autobiographique. Je n’ai rien inventé, rien exagéré. J’avais 21ans. J’habitais à Mabou, une petite ville pauvre de 1200 habitants, située au Cap-Breton. Pas le port français(rires), mais la petite île canadienne de Nouvelle-Écosse, une région où plus de 40000enfants vivent dans la pauvreté–sur un million d’habitants, c’est énorme. Pour m’en sortir, j’ai décroché une licence en art dans l’une des universités de la région. C’est d’ailleurs là que j’ai publié mes premiers croquis, dans le journal de l’école. Le revers de la médaille, c’est le prêt étudiant que j’ai dû contracter, mais surtout rembourser après la licence. Contre l’avis de mes parents, qui me rêvaient enseignante ou infirmière, j’ai décidé de quitter l’école et d’aller travailler dans les sables bitumineux(un mélange de sables, d’eau, d’argile et de pétrole dont on extrait les hydrocarbures, NDLR), pour ne plus entendre parler de mon prêt. De là où je viens, c’est commun de s’y rendre pour se faire rapidement de l’argent. Il faut dire qu’il rôde chez nous une sorte de mythe, celui qu’on doit quitter la maison pour gagner sa vie. C’est dans notre musique, notre littérature, une part intégrante de notre identité. Pas le choix de toute manière:en Nouvelle-Écosse, toutes les industries avaient déjà fermé, le charbon, la sidérurgie, même la pêche. Je me suis donc retrouvée dans un camp à 5000kilomètres de chez moi, à l’autre bout du Great White North, les pieds non pas dans la neige, mais dans les sables bitumineux de l’Athabasca, dans la province canadienne de l’Alberta. Rien d’autre que le plus grand gisement au monde de ce pétrole non conventionnel, dont l’exploitation est si vaste qu’elle est à ciel ouvert.

Vingt ans après vos premiers dessins, vous traduisez cette douloureuse expérience par le crayon. Qu’est-ce que le roman graphique a permis d’exprimer, que d’autres médium sauraient peut-être limité?

La bande dessinée libère du poids des mots. Les traits, les formes, les couleurs expriment tout autrement la complexité d’une situation. C’est une grammaire graphique qui permet l’immersion du lecteur. Dans Environnement toxique par exemple, le coloris est sombre, la palette monochrome, du noir au blanc, avec de rares nuances de bleu. Ça installe l’atmosphère. Parallèlement, j’ai dessiné pas mal de paysages, ceux du camp et des gisements juxtaposés au ciel. Je voulais marteler la brutalité de l’industrie pétrolière face à la Terre. En matière de forme aussi, les visages sont partout, cadrés en gros plan. Cet effet de loupe, couplé à des expressions faciales fortes, renforce l’effet émotionnel. À eux seuls, ces visages produisent une certaine forme d’empathie. Ça rend le harcèlement palpable, pondérable. C’est sûrement pour ça que j’ai attendu avant de raconter mon histoire en dessin. Entre-temps, j’ai pu exorciser cette histoire avec des récits drôles et des personnes exubérantes, comme dans ma série comique Diantre! Un manant, dont une partie a été imprimée dans les pages du New York Times. Puis j’ai dessiné La Princesse et le Poney, un livre illustré pour enfants qui a gagné plusieurs prix, et qui a même été transformé en série télé. J’avais fait mon petit bonhomme de chemin, j’étais prête à dessiner l’intime. Je sentais que je devais sortir ce vécu de ma tête, c’était une sorte de catharsis en croquis.(Rires.) Et ça a marché, puisque Barack Obama himself a dit qu’Environnement toxique était sa BD préférée du moment!Avec ce roman, vous considérez-vous rattachée à la vague féministe de la bande dessinée canadienne? Ça me fait penser à ces journalistes qui me demandent si je suis éco-féministe parce que j’ai connu les affres du capitalisme et du patriarcat. Je me sens un peu étriquée à l’idée d’être étiquetée ainsi. Ceci étant, mon dernier roman graphique parle clairement des discriminations de genre et de classe sociale. Et puis, comme mes consœurs me l’ont rappelé, en racontant ce vécu enchevêtré de sexisme et d’aliénation, je contribue à la cause féministe. Mais quelque part, ce qui me rattache le plus à cette vague dite alternative, c’est d’avoir insisté, dans Environnement toxique, sur la façon dont les peuples indigènes d’Alberta ont été traités. À la fin du livre notamment, on voit comment l’industrie pétrolière a ruiné la terre, l’eau, l’air, mais aussi l’existence des peuples premiers. Leur habitat et leurs moyens de subsistance se sont écroulés, à l’image de leurs poumons encrassés par les aérosols. Parler dans une BD à succès d’un sujet qui n’a jamais fait les gros titres, ça me fait penser à l’illustratrice québécoise Julie Doucet, qui dessinait dans les années1990 des corps de femmes nues sans tabou ni complexe, dans un milieu 100% masculin. D’ailleurs, elle a été sacrée il y a quelques mois du Grand Prix du festival international de la bande dessinée d’Angoulême, le prix le plus prestigieux de l’industrie. C’est un peu la consécration, surtout qu’aujourd’hui, il y a presque autant de femmes que d’hommes dans la bande dessinée canadienne.

Un entretien à découvrir intégralement dans le 12ème numéro de So good, disponible en kiosque et à la commande.

PAR ROMAIN SALAS